Geht es um Essen und Trinken, gibt es um die Frage nach den Zähnen kein Herumkommen. Wir haben mit Prof. Hendrik Meyer-Lückel, dem geschäftsführenden Direktor der Zahnmedizinischen Kliniken Bern und Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin, über den Zustand von Kinderzähnen, die Wichtigkeit der Schulzahnpflege und die Krux mit dem Zucker gesprochen.

EDUCATION Essgewohnheiten widerspiegeln sich in der Regel rascher, als uns lieb ist, in den Zähnen. Was sind Ihre diesbezüglichen Erfahrungen, einerseits als Zahnmediziner, andererseits als vierfacher Vater?

Hendrik Meyer-Lückel Am wichtigsten ist, dass wir unseren Kindern nicht zu viel Zucker angewöhnen. Das gilt für gesüsste Getränke in Schoppenflaschen genauso wie für das Belohnen mit Schokolade und Konsorten sowie den kulturell akzeptierten übermässigen Verzehr von zuckerhaltigen Getränken und Speisen. Am besten lassen Sie Ihre Kinder in den ersten Lebensjahren nur Wasser und ungesüssten Tee trinken. Es ist ja nicht so, dass sie von selbst nach zuckerhaltigen Getränken verlangen. Vielmehr bieten manche Eltern diese viel zu früh an und können den lautstarken Forderungen nach einer Wiederholung dann nicht widerstehen.

Haben Sie diese ersten Lebensjahre kariesfrei überstanden und Ihr Kind an zuckerfreie Getränke gewöhnt, ist dies schon einmal ein sehr guter Start in dessen weiteren Zahnlebensweg. Gleichwohl neigen wir auch in der Schweiz dazu, Belohnungen oder freudige Lebensereignisse mit Zuckerkonsum zu verbinden. Auch deshalb ist dieser seit Jahrzehnten sehr hoch. Man geht davon aus, dass wir durchschnittlich rund sechsmal so viel Zucker essen, wie es gut für uns wäre. Es lohnt sich darum, darauf zu achten, dass «Schleckzeug» etwas Besonderes bleibt und nicht mehrfach am Tag gesüsste Getränke konsumiert werden. Eine gewisse Rolle spielt dabei auch versteckter Zucker, wie er etwa in Ketchup oder Energy- und Softdrinks vorkommt. Teilweise geben sich diese sogar einen gesunden Anstrich, beispielsweise Frucht-Smoothies, Fruchtjoghurts, Eistees und Ähnliches.

Da interessiert uns umso mehr: Wie geht es Kinderzähnen heute im Vergleich zu vor zehn Jahren?

Die grossen Sprünge in der Reduktion von Karies wurden in den 1970er- bis 1990er-Jahren gemacht. Man muss sich das so vorstellen, dass vor 50 Jahren fast alle vier bleibenden Backenzähne, die mit sechs Jahren durchbrechen, im Alter von zwölf Jahren ein Loch hatten. Heutzutage hat statistisch gesehen nur noch jedes zweite zwölfjährige Kind einen solchen Zahn mit Karies. Das klingt erst einmal vielversprechend. Allerdings lohnt sich ein Blick auf die Verteilung: Bis zu zwei Drittel der Kinder haben bis zum zwölften Lebensjahr gar keine Karies, weder an Milch- noch an bleibenden Zähnen. Jedoch vereinen rund 10 Prozent der Kinder die Hälfte der gesamten Karies auf sich. Die verbleibenden 20 Prozent haben entsprechend nur einige wenige Zähne mit Karies.

Unser Ziel sollte darum sein, dieses erreichte gute Zweidrittelergebnis zu erhalten und gleichzeitig Strategien zu entwickeln, auch jene Kinder mit sehr vielen Löchern besser zu erreichen. Hier beisst sich die Katze aber in den Schwanz, da bei ihren Eltern oftmals wenig Interesse an der Zahngesundheit besteht oder Sprachbarrieren im Weg stehen. In diesem Fall spielt die Schulzahnpflege eine ausserordentlich wichtige Rolle, da diese für diese vulnerable Gruppe oftmals der einzige Zugang zu einer verbesserten Zahngesundheit ist und im besten Fall viel Leid und Kosten ersparen kann.

Sind Ernährung und Süssgetränkekonsum der Schulkinder also gar nicht so schlimm? Was sind Ihre diesbezüglichen Empfehlungen einerseits an die Eltern, andererseits an die Lehrpersonen?

Ich denke, dass sich das zahngesundheitsbezogene Verhalten und im Speziellen die Ernährung inklusive der Süssgetränke grundsätzlich sogar eher gebessert hat. Allerdings, wie eben ausgeführt, nicht bei allen. Hier stehen wir gemeinsam gegen die Werbebudgets der Nahrungsmittelindustrie und können nur durch das gute Beispiel und Aufklärung immer wieder versuchen, den Kindern zu einer besseren Mundgesundheit zu verhelfen.

Welche Rolle spielt die Schulzahnpflege dabei? Was sind ihre Möglichkeiten, wo liegen ihre Grenzen?

Eine sehr grosse Rolle! Neben der täglichen Verwendung von fluoridhaltiger Zahnpasta seit Anfang der 1970er-Jahre ist die Schulzahnpflege eine der wichtigsten Säulen zur Gesunderhaltung der Zähne unserer Kinder. Aber natürlich kann sie einen allfälligen negativen Einfluss durch das Elternhaus nicht völlig kompensieren.

Was würden Sie anpassen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, oder anders gefragt: Wie sähe die Schulzahnpflege Ihrer Träume aus?

Im Prinzip machen wir schon das meiste richtig, und es ist aus meiner Sicht wichtiger, das Richtige bewusst zu tun, statt die Quantität zu erhöhen. Die Umsetzung der Schulzahnpflege unterliegt ja zurzeit gezwungenermassen einem Wandel. Auslöser war die nunmehr notwendige Einwilligung der Eltern bei der Verwendung von hochfluoridhaltigen Zahngelen, die generell besser ausgespuckt als verschluckt werden sollten. Ein Prozedere, das die Gemeinden und Schulen sowie die Lehrerinnen und Lehrer vor organisatorische und hygienische Herausforderungen stellt. Die Empfehlungen seitens der Zahnärzteschaft sind hier aber klar: Fluoridgele sind im Rahmen der Schulzahnpflege entbehrlich. Bei allen Massnahmen und Bemühungen muss man immer auch die tatsächliche Umsetzung im Auge behalten, und ich kann aus Erfahrung mit unseren eigenen Kindern sagen, dass der Schultag mit dem Fluoridgel nie zu den beliebtesten gehörte. Auch die Klassenkollegen spuckten das Fluoridgel oft innerhalb von Sekunden in den Mülleimer, ohne dass es jemand gross gemerkt hätte.

Ist es nicht wissenschaftlich erwiesen, dass Fluoridgele in der Schulzahnpflege bei der Kariesreduktion helfen?

Wie schon erwähnt, ist allenfalls noch ein Drittel der Kinder überhaupt von Karies betroffen und auch von diesen nur wiederum ein Drittel sehr stark. Eine klassenweise Verabreichung von hoch fluoridhaltigen Gelen ist alleine schon wegen dieser epidemiologischen Tatsachen nicht mehr zeitgemäss. Die wöchentliche häusliche Verwendung eines Fluoridgels bei Kindern mit höherem Kariesrisiko ist hingegen weiterhin richtig und wichtig. Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht liegen die Haupteffekte in der Wirksamkeit der Schulzahnpflege indes vielmehr in der Etablierung und Förderung einer zuckerarmen Ernährung sowie in der Anleitung zu einer guten Mundhygiene.

Wie lauten daraus schlussfolgernd die aktuellen Empfehlungen für die Schulzahnpflege?

Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Bern empfiehlt, in Anlehnung an die Empfehlungen der Vereinigung der Kantonszahnärzte der Schweiz aus dem Jahr 2023, den Fokus der Schulzahnpflege auf folgende Aspekte zu legen:

- Die Betonung der Wichtigkeit einer zuckerarmen Ernährung, mit besonderer Erwähnung der Schädlichkeit von zuckerhaltigen Getränken und auch mit Blick auf Allgemeinerkrankungen, deren Risikofaktor oftmals Übergewicht ist.

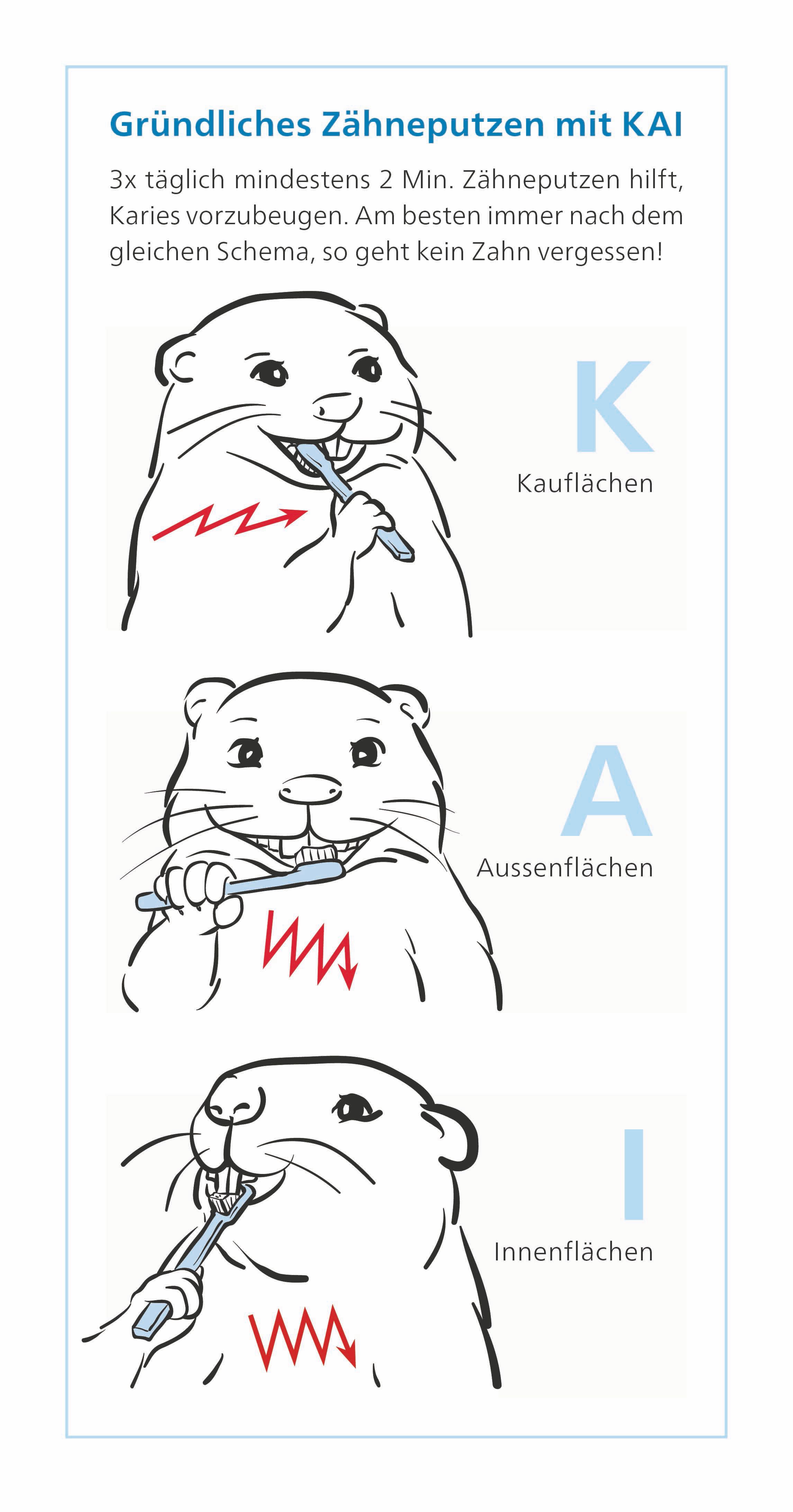

- Das Einüben einer systematischen Vorgehensweise beim regelmässigen Zähneputzen (zweimal täglich). Viele, auch Erwachsene, putzen immer die gleichen Stellen und «vergessen» vor allem die hintersten Zähne.

- Ab der 1. Klasse (ab 6 Jahren) ist eine Zahnpasta mit rund 1400 bis 1500 ppm Fluorid empfohlen, im Kindergarten eine mit 500 ppm Fluorid. Die Zahnpasta sollte im Geschmack angenehm sein, aber keinesfalls verschluckt, sondern ausgespuckt werden. Die Verwendung von Fluoridgel ist hingegen nicht erforderlich.

- «Prophylaxeimpulse» durch die Lehrperson sind in Kindergärten und Schulen mindestens sechsmal jährlich angezeigt, einmal hiervon mit Unterstützung einer Fachperson. Der Schwerpunkt liegt dabei auf zahngesunder Ernährung und der Anleitung und Durchführung des Zähneputzens unter Verwendung einer fluoridierten Zahnpasta.

- Auf die Wichtigkeit der jährlichen Schulzahnarztuntersuchungen sollte ebenfalls dezidiert hingewiesen werden.

Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern hat unsere Empfehlungen mit grossem Interesse aufgenommen und wird diese entsprechend an die Städte und Gemeinden weitergeben. Ich bin überzeugt, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen, und hier sind die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort die wichtigsten Akteure, helfen werden, die Zahngesundheit unserer Kinder auch zukünftig auf dem erreichten guten Niveau halten zu können.

Prof. Dr. med. dent. Hendrik Meyer-Lückel

hat den Lehrstuhl für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin der Universität Bern seit 1. November 2017 inne und amtet in dieser Funktion auch als Direktor der gleichnamigen Klinik. Er ist überdies geschäftsführender Direktor der Zahnmedizinischen Kliniken Bern. In der Forschung machte er sich unter anderem als Mitbegründer der mikroinvasiven Kariesinfiltration einen Namen. Mit dieser werden nach der Entfernung von Plättli-Zahnspangen zurückbleibende weissliche Schmelzverfärbungen behandelt.

Karin Hänzi

Photo/Illustration : màd

EDUCATION 4.23