Les erreurs ne sont pas le signe d’un dysfonctionnement, mais font partie de l’apprentissage.

L’être humain est faillible, et c’est justement en cela qu’il est capable d’apprendre. À l’école, cette constante anthropologique se manifeste dans la gestion des erreurs, des malentendus et des incertitudes. Une culture de l’erreur constructive ne considère pas les erreurs comme une tare, mais comme un moteur de développement. Elle crée des espaces dans lesquels il est possible de poser des questions, d’oser des hypothèses et d’analyser ses erreurs. Ce qui compte, ce n’est pas le nombre d’erreurs commises, mais la manière dont elles sont traitées : avec confiance plutôt qu’avec peur, avec curiosité plutôt qu’avec honte. La culture de l’erreur est donc plus qu’une méthode didactique ; c’est à la fois un climat pédagogique et un travail relationnel. Notre interview avec Sue Schwab et un exemple pratique de Tramelan montrent comment cela se traduit concrètement. Les deux articles illustrent clairement que les erreurs ne sont pas une faiblesse ; elles sont le début d’une prise de conscience.

Eine Frage der Haltung, nicht der Häufigkeit

Irren ist menschlich. Doch Fehler gelten oft als Störung der Ordnung. Sie sind vermeintliche Belege für Schwäche, Unachtsamkeit und Versagen. Dabei offenbaren sie die Spannung zwischen Irrtum und Einsicht: Wer lernen will, muss irren dürfen. Gerade in der Schule ist eine konstruktive Fehlerkultur der stille Prüfstein für Lernfreude und menschliches Wachstum.

Die philosophische Anthropologie,1 jene Wissensdisziplin, die sich mit dem Menschen und seiner Stellung in der Welt auseinandersetzt, konstituiert die Krone der Schöpfung als Sonderentwurf der Natur: Der Mensch ist als einziges Lebewesen nicht an seine Umwelt gebunden, er besitzt keinen klar definierbaren, abgrenzbaren Lebensraum wie ein Tier. Vielmehr ist er potenziell überall lebensfähig, vorausgesetzt, er wandelt seine Umwelt in eine ihm lebensdienliche Welt um. Gerade weil der Mensch «weltoffen» ist, bleibt er sowohl in seiner morphologischen Ausstattung als auch in seiner geistigen Entwicklung «unfertig» und anpassungsbedürftig: Er muss sich orientieren, erproben, entscheiden – und sich so immer wieder neu entwerfen. Diese konstitutive Unfertigkeit ist keine Schwäche, sondern die Bedingung seiner Freiheit und Bildsamkeit. «Der Mensch ist mehr als Leben, mehr als Trieb, mehr als Verstand. Er ist ein zur Welt offenes Wesen – nicht instinktgeleitet, sondern geistbegabt» (Max Scheler). Er steht im Spannungsfeld zwischen Natur und Geist, Trieb und Freiheit, Tier und Person.

Entwicklung dank Irrtum

In der Tradition von Gehlen, Plessner und Scheler wird der Mensch als «Mängelwesen» festgelegt – ein Wesen ganz anders als das Tier,2 dem kein festes Verhalten angeboren ist, das nicht über ausgereifte Instinkte verfügt und dadurch gezwungen ist, sein Leben aktiv zu gestalten. Doch gerade dieser Mangel macht ihn frei. Seine fehlende Festlegung schenkt ihm Wahlmöglichkeit, Selbstbewusstsein und das Vermögen zur Transzendenz.

Der Homo sapiens sapiens3 ist nicht (nur) durch biologische Programme determiniert, sondern auf reflektiertes Handeln und bewusste Entscheidung hin angelegt. In dieser Wahlfreiheit liegt sowohl seine Entwicklungsmöglichkeit als auch seine Fehleranfälligkeit: Denn nur wer wählen kann, kann sich auch irren. Der Mensch lernt durch Versuch und Irrtum und wächst am Scheitern. Was ihm fehlt, ersetzt er durch das, was er hervorbringt: die Kultur.4

Irren ist menschlich

Der Mensch irrt sich durchs Leben. Sein Irren ist nicht die Ausnahme, sondern seine anthropologische Signatur. Darum ist das Fehlermachen5 so menschlich wie das Denken selbst, das Fragen, das Staunen, das Zweifeln; und der Versuch, das Richtige zu tun. Errare humanum est – diese Formel, die bei Cicero zur Einsicht und bei Augustinus zum moralischen Prüfstein wird, ist zum anthropologischen Bekenntnis geworden: Der Mensch ist das Wesen, das irren darf – weil es wählen, denken und sich selbst verantworten muss. Fehler sind nicht allein Ausdruck unserer Begrenztheit, sondern unserer Freiheit. Der Freiheit, uns zu entwickeln.

Das Irren ist dementsprechend etwas genuin Menschliches. Doch wo machen wir eigentlich überall Fehler? Die Antwort reicht weit über die Schulhefte hinaus: Wir machen Fehler im Denken, wenn wir vorschnell urteilen, komplexe Zusammenhänge zu sehr vereinfachen und im Bezug auf das Weltbild Vorurteile kultivieren und Überzeugungen für Gewissheiten halten. Wir machen Fehler im Handeln, wenn wir von einem moralischen Standpunkt aus das Falsche tun oder das Richtige unterlassen, wenn wir die Angemessenheit unseres Handelns übersehen und zu viel riskieren oder zu wenig wagen, wenn wir zu früh aufgeben. Wir machen Fehler, wenn wir auf Entscheidungen hin zu spät oder zu zögerlich reagieren oder sie mutlos gar nicht erst fällen, wenn wir Optionen übersehen oder wenn wir aus Angst vor dem Scheitern gar nicht erst anfangen. Wir machen Fehler im zwischenmenschlichen Verhalten, wenn wir verletzen, enttäuschen, übersehen und nicht zuhören, wenn wir Fehler nicht zugeben oder nicht verzeihen, wir den Mut zur Entschuldigung verlieren, Erwartungen projizieren und Nähe fordern, ohne sie zu geben. Wir machen Fehler in unserem Selbstbezug, wenn wir uns über- oder unterschätzen, fremde Massstäbe übernehmen oder den eigenen Wert an Fehlerfreiheit binden, wir uns selbst verleugnen, um anderen zu gefallen, wir das Scheitern vermeiden und damit Entwicklung blockieren – und wenn wir Fehler als Identitätsbedrohung statt Lernchance erleben. Kurz: Es mangelt nicht an Möglichkeiten, sich zu irren – aber womöglich an einer Kultur, die das erlaubt.

Vom Fehler zur Kultur

Es stellt sich also die Frage, wie wir mit unseren Fehlern und jenen der anderen umgehen, ob wir sie als Störung empfinden oder als Stilmittel des Werdens. Wie wir Fehlern begegnen, ist nämlich nicht nur ein individueller Reflex, sondern eine kulturelle Haltung. Weil Fehler zeigen, dass und wo etwas fehlt, machen sie sichtbar, wo Entwicklung möglich ist. Eine konstruktive Fehlerkultur lädt zur Entwicklung ein: Entscheidend ist nicht, wie viele Fehler wir machen, sondern wie wir mit ihnen umgehen: ob wir sie verstecken und bestrafen, als Zeichen persönlicher Schwäche abtun oder als Teil eines offenen Lernprozesses begreifen.

Fehlerkultur ist didaktische Technik und pädagogisches Klima zugleich. Sie zeigt sich nicht nur im Moment des Korrigierens, sondern im gesamten Umgang mit Irrtum, Unsicherheit und Scheitern. Eine lernförderliche Fehlerkultur fragt nicht: Wie vermeiden wir Fehler? – sondern: Was machen wir daraus? Sie verbindet fachliche Rückmeldung mit emotionaler Sicherheit. Neben einer differenzierten Beurteilung, die zwischen Ergebnis und Lernweg zu unterscheiden weiss. Ein Unterricht, der Fehler nicht scheut, sondern begleitet, schafft Räume für Offenheit und Erkundung, in denen Fragen erlaubt, Hypothesen gewagt und Missverständnisse gemeinsam geklärt werden. Eine Kunst des produktiven Irrtums stärkt nicht nur Kompetenzen, sondern Vertrauen und verwandelt so das Fehlermachen in einen fruchtbaren Teil des Lernprozesses.

Fehlerkultur in der Praxis

Wie eine konstruktive Fehlerkultur im Schulalltag aussehen kann, beschreibt Sue Schwab in unserem Experteninterview, und sie zeigt uns dabei eine praxisnahe Perspektive auf den Umgang mit Irrtümern. Die PH-Dozentin versteht feedbackbasiertes Fehlermanagement als Teil des Lernwegs. Entscheidend sei, dass Kinder, Lehrpersonen und Eltern lernen, Fehler nicht vorschnell zu korrigieren oder zu bestrafen, sondern sie als Anlass für Beziehung, Reflexion und Weiterentwicklung zu nutzen. Fehler sind ein angstfreier Lernanlass, wo eine Chance besteht, sich weiterzuentwickeln. Wichtig sei es, Mut zum Fehlermachen aufzubringen und die Komfortzone zu verlassen. Und eine Prise Gelassenheit im Umgang mit Fehlern sei sicher auch nicht verkehrt.

Wie eine gelebte Fehlerkultur umgesetzt werden kann, liest sich in unserem französischsprachigen Beitrag über die Sekundarschule Tramelan. Dort werden Selbstwirksamkeit, Resilienz und Lernfreude gefördert, indem Offenheit, Unterstützung und eine Kultur des Vertrauens vorgelebt werden. Und auf persönlicher Ebene erfahren wir im Gespräch mit Christoph Düby, Leiter der Abteilung Berufliche Bildung im MBA, wie er als Legastheniker mit Fehlern umgeht und seine Alltagshürden erfolgreich überwindet.

Ein Fehler zum Schluss

Die Möglichkeit, dass wir irren, ist in uns eingeschrieben. Fehler sind Ausdruck unserer menschlichen Begrenztheit, aber auch unserer Freiheit und Gestaltungsfähigkeit. Wir sind keine fehlerlosen Automaten, keine linearen Systeme, sondern offene Wesen mit Geschichte, Gewissen und Entscheidungskraft. Gerade in Zeiten des Perfektionsdrucks, der ständigen Optimierung und algorithmischer Entscheidungssysteme ist das eine notwendige Einsicht.

Falls Ihnen in dieser Ausgabe wieder aller Sorgfalt also ein Fehler begegnen sollte: Vielleicht wollte er uns einfach daran erinnern, worum es hier geht: um den Menschen, der stetig lernt und doch nie ganz fertig wird.

Was bedeutet Fehlerkultur?

Fehlerkultur bezeichnet den bewussten und reflektierten Umgang mit Irrtümern, Missgeschicken und Abweichungen vom Erwarteten. Sie ist die Haltung, die es erlaubt, dass Fehler benannt, geteilt und ausgewertet werden dürfen. Durch die Feedbackkultur wird diese Haltung in der Praxis konkretisiert.

Fehlerkultur meint insbesondere die Fähigkeit,

- Fehler als Lerngelegenheiten zu begreifen,

- offen über Irrtümer zu sprechen,

- konstruktiv mit Kritik umzugehen und

- eine Atmosphäre des Vertrauens und der Entwicklung

zu schaffen.

«Fehlerkultur bezeichnet die Art und Weise, wie soziale Systeme mit Fehlern, Fehlerrisiken und Fehlerfolgen umgehen. In der Schule geht es dabei um das Lernen aus Fehlern, um einen produktiven Umgang mit Fehlern und um innovatives Lernen.»6

1 Die philosophische Anthropologie entstand in den 1920er-Jahren vornehmlich in Deutschland durch die Beiträge von Max Scheler («Die Stellung des Menschen im Kosmos»), Helmuth Plessner («Die Stufen des Organischen und der Mensch») und Arnold Gehlen («Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in der Welt»).

2 Demgegenüber kennt das Tier keine Wahlfreiheit: Eine Biene baut keine asymmetrische Wabe. Die Geometrie ihres Tuns ist genetisch codiert, nicht hinterfragt, nicht korrigierbar – aber auch nicht fehlbar. Ein Hund kann eine Spur zwar verlieren, das ist jedoch kein bewusster Regelverstoss, keine Abweichung vom Sollen durch freies Wollen, er kann sich nicht bewusst für eine Option entscheiden. Und ein Fisch schwimmt nicht versehentlich ans Ufer. Seine Umweltgrenzen sind biologisch definiert, nicht frei wählbar. Das Verhalten der Tiere ist instinktgeleitet, funktional und kontextgebunden – Tiere sind somit bestens an ihre Umwelt angepasst und müssen sich nicht stetig neu entwerfen.

3 Die doppelte Bezeichnung sapiens sapiens stammt aus der biologischen Taxonomie und dient dazu, den modernen Menschen von anderen Vertretern der Art Homo sapiens zu unterscheiden. Die Doppelung meint dabei insbesondere das reflexive Bewusstsein des Menschen: nicht nur, dass er wissend ist, sondern sich seines Wissens gewahr ist.

4 Sie kompensiert seine biologische Unfertigkeit, sichert sein Überleben und stabilisiert seine Lebensführung. Moral, Recht und Institutionen wirken dabei als Führungssysteme. In ihnen konkretisiert sich die Idee des Menschen als nicht festgelegtes, aber verantwortliches Wesen.

5 Ein Irrtum bezeichnet einen Denk- oder Wahrnehmungsfehler: eine falsche Annahme, ein unzutreffendes Urteil oder eine Fehlüberzeugung. Er ist meist kognitiver Natur und kann ohne Handlung bestehen. Ein Fehler ist konkret: Er zeigt sich in einer Abweichung von einer Norm, einem Ziel oder einer Erwartung, sei es im Denken, Tun oder Unterlassen. Ein Irrtum kann also einem Fehler zugrunde liegen, doch nicht jeder Fehler beruht auf einem Irrtum; manche entstehen durch Unachtsamkeit und Nachlässigkeit, Überforderung oder bewusste Regelübertretung.

6 Fritz Oser, Maria Spychiger: Lernen ist schmerzhaft. Zur Theorie des negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur (Beltz, 2005).

Synthèse : Une question d’attitude, pas de fréquence

Les erreurs ne sont pas le signe d’un dysfonctionnement, mais font partie de l’apprentissage. L’être humain est faillible, et c’est justement en cela qu’il est capable d’apprendre. À l’école, cette constante anthropologique se manifeste dans la gestion des erreurs, des malentendus et des incertitudes. Une culture de l’erreur constructive ne considère pas les erreurs comme une tare, mais comme un moteur de développement. Elle crée des espaces dans lesquels il est possible de poser des questions, d’oser des hypothèses et d’analyser ses erreurs. Ce qui compte, ce n’est pas le nombre d’erreurs commises, mais la manière dont elles sont traitées : avec confiance plutôt qu’avec peur, avec curiosité plutôt qu’avec honte. La culture de l’erreur est donc plus qu’une méthode didactique ; c’est à la fois un climat pédagogique et un travail relationnel. Notre interview avec Sue Schwab et un exemple pratique de Tramelan montrent comment cela se traduit concrètement. Les deux articles illustrent clairement que les erreurs ne sont pas une faiblesse ; elles sont le début d’une prise de conscience.

Christoph Schelhammer

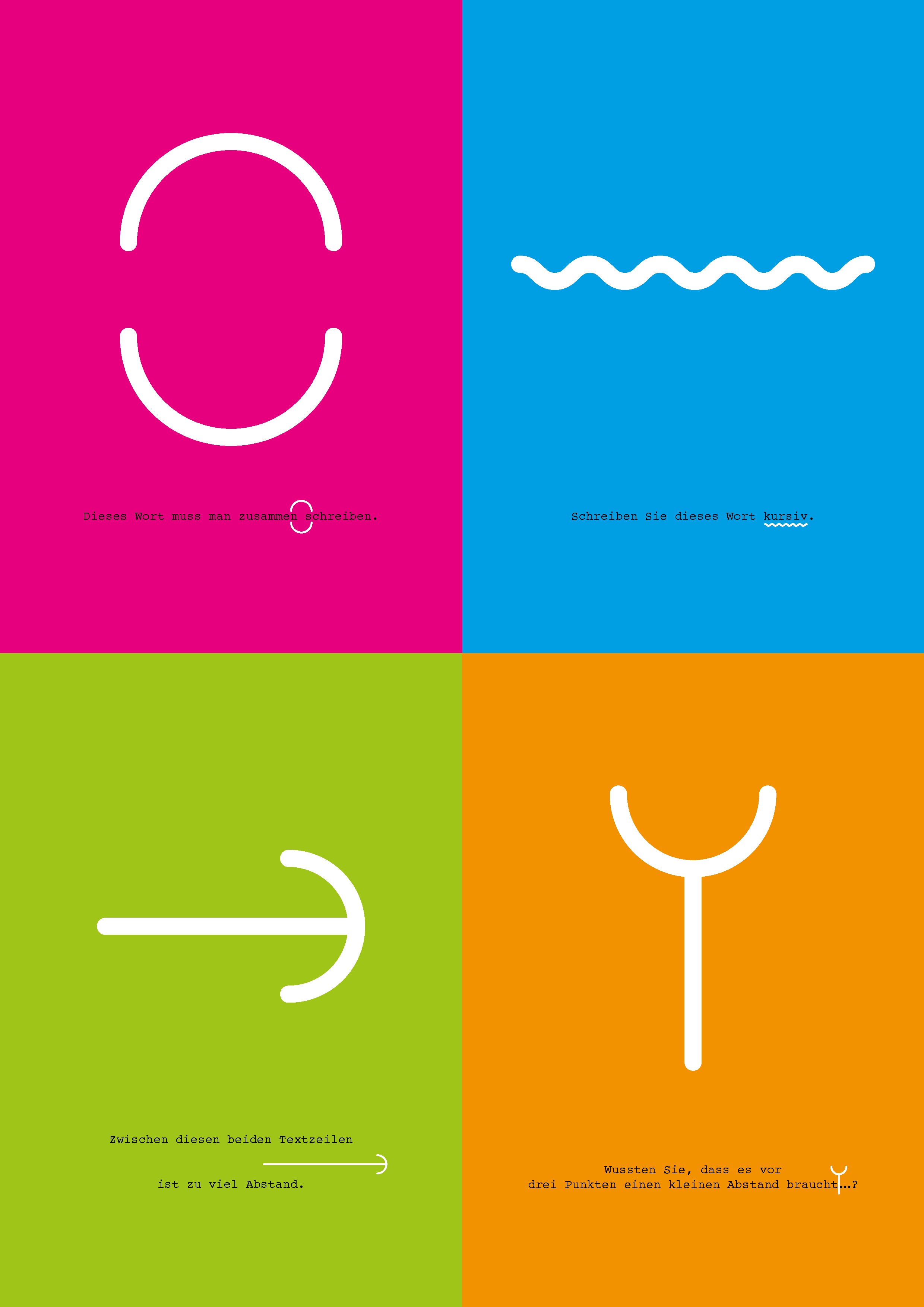

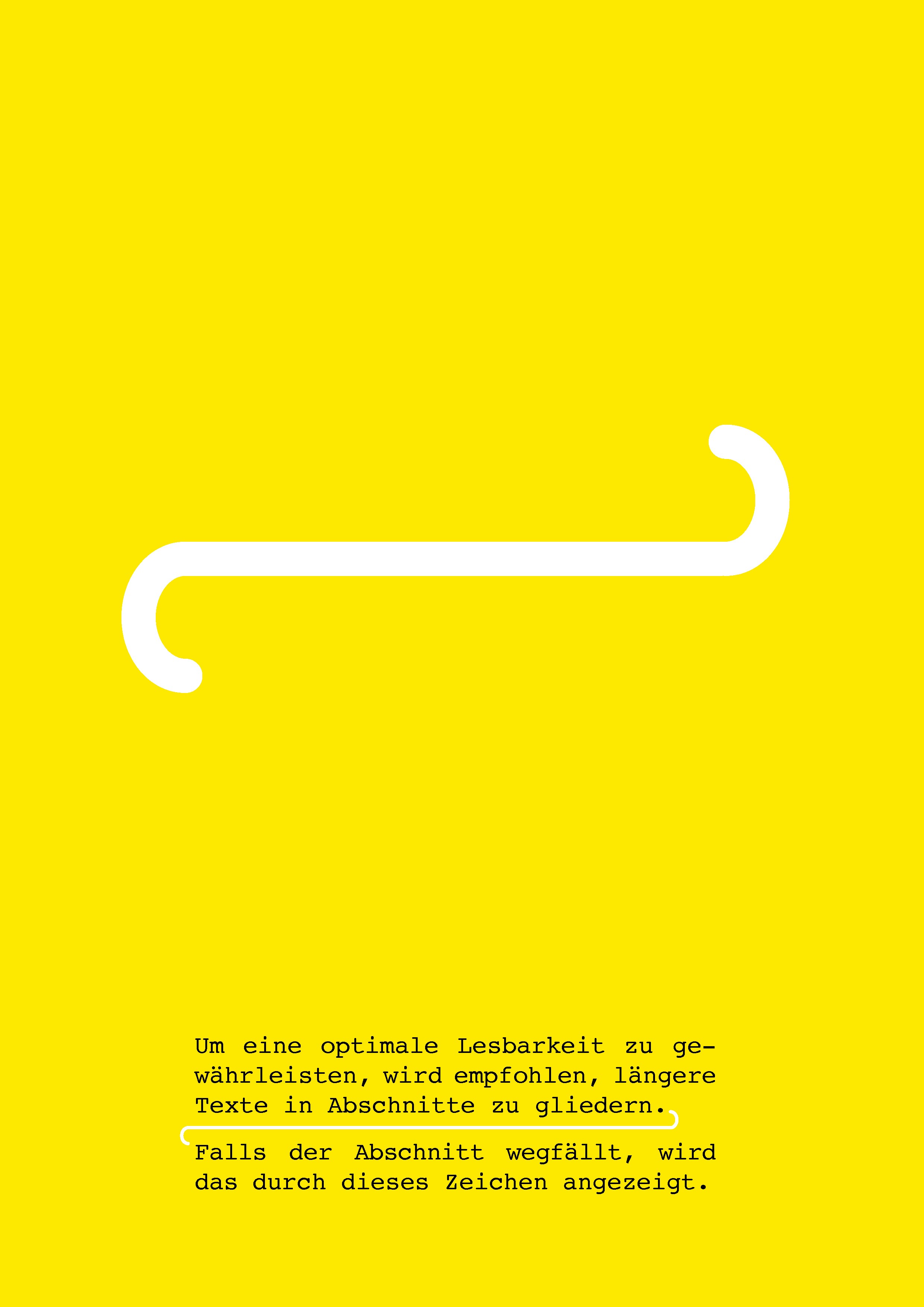

Illustrationen: büro z

EDUCATION 2.25